Кооперация в России - невостребованный опыт

11.10.2013 | Автор: О. Елютин

День 22 октября 1865 года оказался тем рубежом, с которого началось  кооперативное движение в России. В этот день был утвержден первый в России устав ссудо-сберегательного товарищества в селе Рождественском Дороватской волости Ветлужского уезда Костромской губернии, иначе говоря - родилась первая российская кооперация. Кооперация (от латинского cooperatio - сотрудничество) - форма организации хозяйственной деятельности, когда достаточно большое сообщество людей совместно и на равных началах участвуют в одном и том же или в разных, но связанных между собой процессах труда. Сегодня кооперативное движение могло бы стать серьезной составляющей экономического развития страны. Дело - за энергичными, предприимчивыми людьми.

кооперативное движение в России. В этот день был утвержден первый в России устав ссудо-сберегательного товарищества в селе Рождественском Дороватской волости Ветлужского уезда Костромской губернии, иначе говоря - родилась первая российская кооперация. Кооперация (от латинского cooperatio - сотрудничество) - форма организации хозяйственной деятельности, когда достаточно большое сообщество людей совместно и на равных началах участвуют в одном и том же или в разных, но связанных между собой процессах труда. Сегодня кооперативное движение могло бы стать серьезной составляющей экономического развития страны. Дело - за энергичными, предприимчивыми людьми.

КООПЕРАЦИЯ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Кооперация - удивительно широкое социальное явление, оно наглядно демонстрирует тягу человека к сотрудничеству, взаимопомощи и равноправию в основных сферах общественной жизни. Возникнув в Европе в первой половине XIX века - то был ответ мелкотоварных производителей и бесправных потребителей на развитие капиталистических отношений, - кооперация с самого начала тяготела к социализму. Но это, казалось бы, антикапиталистическое движение обнаружило в себе необыкновенную устойчивость в самых разных социально-экономических, общественно-политических и этнических условиях уже ХХ века. Идеи и практика кооперативного движения с успехом использовались и используются для смягчения социальных противоречий и как эффективное средство мобилизации сил, способных оживить и поднять экономику, стимулировать самодеятельность, эту основу основ всякого гражданского общества. Идет ли речь о "христианском социализме" с его кооперативно-производственной составляющей или о "шведской мoдeли", о нэповском варианте выхода из социального кризиса или, наконец, о кооперативных системах недавних социалистических стран, - в их основе лежат кооперативные начала.

Кооперативное движение в мире - самое многочисленное социально-экономическое движение современности. Оно объединяет около 700 миллионов кооператоров. Его центр - Международный кооперативный союз (МКС) включает в себя 192 национальных кооперативных союза из 76 стран. Иначе говоря, примерно 12% населения Земли кооперировано, а если исходить из среднего показателя, что семья состоит из четырех человек, то почти половина мирового сообщества в той или иной мере пользуется услугами кооперативных предприятий - хозяйственных, информационно-рекламных или культурно-образовательных учреждений.

А что же Россия? Кооперация в нашей стране имеет самостоятельную историю. Русская артель, известная по архивным источникам с XIII-XIV веков, оказалась формой, наиболее ей близкой. В XIX веке артель приняла принципы кооперативного движения, выработанные общественной мыслью Западной Европы, приняла и изменила их, сообразуясь с национально-культурной традицией, придав им некоторое своеобразие.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ТРИУМФ

В 1860-е годы Россия активно знакомится с практикой кооперации - нового социального явления, к тому времени уже 40 лет успешно развивавшегося в Западной Европе. Первые кооперативные предприятия были основаны в Англии в самом начале XIX века с филантропическими целями. Но уже с 1820-1830-х годов сами рабочие становятся хозяевами лавок, мельниц, хлебопекарен - нужда толкала трудящихся на поиски способов улучшения условий жизни. Сначала появились потребительские общества, затем кредитные товарищества, потом - сбытовые и производственные объединения.

Кооперативы были выгодны рабочим. Они давали возможность покупать товары хорошего качества по низким ценам, а также выполняли функции банков, открыто действовавших в интересах народа. Чем дольше работал кооператив, тем состоятельнее становились его пайщики, поскольку прибыль шла, главным образом, на рост уставного капитала.

В 1844 году английские ткачи из города Рочдейла открыли потребительский кооператив на принципах, ставших азбукой кооперации. Этими принципами были:

— невысокие паевые взносы;

— ограниченное число паев у каждого кооператора;

— все кооператоры равноправны и каждый имеет один голос;

— продажа товаров осуществляется по умеренно-рыночным ценам и только за наличные деньги;

— цена товара одинакова для всех (в том числе и для не входящих в кооператив).

В 1860-1880-е годы работа кооперативов Великобритании и Германии была настолько успешной, что они стали объединяться в союзы. В те же годы возникли и укрепились кооперативные системы в Италии, во Франции, в Швейцарии, Бельгии и скандинавских странах. Кооперация стремительно развивается в Европе. В 1890-е годы она охватывает более 2 миллионов членов, а организационно (легально в Бельгии и полулегально во Франции, в Германии, Австрии, Италии) объединяется с социалистическим движением. Об этом говорит такой факт: некоторые кооперативы к концу ХIХ века осуществили на своих предприятиях главные требования Социалистического Интернационала: 8-часовой рабочий день, бесплатное образование и медицинское обслуживание, пенсионное обеспечение работников.

Кооперация - "дитя нужды" - совсем не случайно попала в поле зрения русской интеллигенции. Именно кооперация казалась ей выходом из болезненного пореформенного состояния, вызвавшего повышение стоимости жизни в городах и ростовщичество в деревне. Первые кооперативные организации (молочные и маслодельные заводы, артельные сыроварни, ссудосберегательные товарищества, производственные артели) были основаны профессорами, учителями, врачами, писателями, бывшими офицерами. (Не обошлось здесь и без влияния романа Н. Г. Чернышевского "Что делать?", воспевшего совместный труд.)

Однако расцвет кооперативного дела в нашей стране приходится на 1900-е годы. В России сложилась благоприятная социальная среда, действительно заинтересованная в существовании кооперативных форм. И тогда наступил триумф...

К концу XIX века аграрный вопрос в России резко обострился. Все старые язвы российской деревни (низкая урожайность сельскохозяйственных культур, безлошадность, нехватка молочного скота) проступили еще отчетливей. Высокая рождаемость вела к аграрному перенаселению, а следовательно, к дроблению наделов и обезземеливанию крестьянства. В 1900 году в 50 губерниях Европейской России лишнее трудоспособное население составляло 23 миллиона человек. Пахотная земля в 1861 году была оценена значительно выше своей действительной стоимости, а потому прямые и косвенные платежи, возложенные на крестьян, оказались для них непосильными. Экономически ослабленному населению приходилось нести на своих плечах государственный бюджет, выросший с 1860 по 1904 год в пять раз.

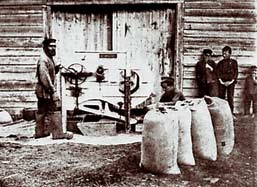

Деревню разрушало ростовщичество. Каждую осень после сбора урожая по дорогам выстраивались бесконечные ленты возов крестьянского хлеба. Железные дороги не могли перевезти весь выбрасываемый на рынок хлеб. Затоваривание приводило к резкому "осеннему" падению цен, а оно отражалось на всем внутреннем рынке. С развитием производства товаров сельского хозяйства, предназначенных на продажу, то есть с превращением крестьянского хозяйства из натурального в товарное, деревню наводнили тучи посредников. Крестьянский продукт, прежде чем достичь потребителя, проходил через 5-10 лишних рук, доходы же перекупщиков оплачивали земледельцы.

Крестьянство, вынужденное искать, каким путем сохранить свое самостоятельное мелкое хозяйство, обратилось к кооперации. Здесь важно то, что выработка кооперативных форм в начале XX века исходила из крестьянской среды, пытавшейся найти такое средство, которое бы позволило крестьянину пользоваться выгодами крупного предприятия и одновременно не утерять особенности мелкого сельскохозяйственного производства. Именно таким средством стала кооперация.

По числу кооперативов и членов в них Россия в начале XX века занимает первое место в мире. Столь стремительного роста не знала ни одна страна. В канун 1917 года количество кооперативов всех типов приближалось к 50 000 (около 25 000 потребительских обществ, 16 500 кредитных кооперативов, 6000 сельскохозяйственных обществ, 2400 сельскохозяйственных товариществ, 3000 маслодельных артелей, 1500-2000 артелей производящих и кустарно-хозяйственных). В них состояло около 14 миллионов человек.

Кооперативное движение в России - на 80% крестьянское - приобрело небывалый размах после событий 1905-1907 годов. Особенно быстро росли сельскохозяйственные кооперативы. Их количество за первые 15 лет XX века увеличилось в 44 раза.

За время с 1906 по 1914 год состоялись Первый и Второй Всероссийские кооперативные съезды. В 1912 году открылся Московский народный банк - независимый от правительства банк мелкого кредита с отделениями в Лондоне, Харбине и торговым агентством в Нью-Йорке. На местах стали создаваться кооперативные союзы. Наиболее густая сеть потребкооперации тянулась через Петербургскую, Вологодскую, Вятскую и Пермскую губернии. В центрально-промышленном районе выделялись Московская и Владимирская губернии. На юге - Киевская, Подольская и Полтавская. Что касается кредитной кооперации, то ссудосберегательные товарищества были распространены на западе России.

Над всем этим стояли центральные организации - МОСПО (Центросоюз), Всероссийский совет рабочей кооперации, Московский народный банк и Центральные товарищества: льноводов, плодоводов и огородников, коноплеводов, по сбыту яиц, по закупке сельскохозяйственных машин и удобрений, Союз кооперативов по переработке и сбыту картофеля, Всероссийский союз кооперативных товариществ по производству и сбыту кустарных и артельных товаров, Общество для содействия артельному делу в России, Центральные кооперативные книжные склады и другие.

Кооперативные союзы владели собственными типографиями, пароходами, выпускали более ста кооперативных газет и журналов (среди них журналы "Кооперативная жизнь, "Вестник кооперативных съездов", "Известия Совета В.К.С."). Совет всероссийских кооперативных съездов (В.К.С.) имел большое издательство и Кооперативный институт. Культурно-просветительская работа была очень разнообразной: начиная от библиотек, народных домов и заканчивая меценатством... Как писал видный кооператор Н. П. Макаров, "организационно кооперация - это целостная система всех кооперативных ступеней, взятых в их необходимом сочетании; и нельзя сказать, какая из частей важнее, какая играет большую роль".

Феноменальный взлет российской кооперации позволяет задать вопрос: может быть, таким образом происходил поиск русским народом наиболее удобной для него формы приспособления к рыночной экономике, формы, в наибольшей степени соответствующей российским условиям и традициям, социокультурным ценностям российского крестьянства?

Продолжение в разделе Материалы

- Мировое качество жизни (№90)

- Нет мегаполисной урбанизации! (№114)

- Многодетная крупная многопоколенная семья (№80)

- Афганская стратегия России (№60)

- Демографический прорыв (№55)

- Национальная промышленная система России (№50)

- Миграционная доктрина России — нет миграции ради миграции (№52)

- Хасан-2 (№54)

- Корпорация развития Центральной Азии (№169)

- Дом в России (№158)

- Ноополисы (№116)

- Русская песня (№182)

- Жемчужное ожерелье России (№183)

- Центрально-азиатская единая водная система (№99)

- Национальный космический центр имени Флоренского (№119)

- Антинаркотический кодекс (№71)

- Перевооружение промышленности – новое российское станкостроение (№140)

- Сеть кластеров промышленного развития (№170)

- Суверенная авиация (№49)

- Рубль как мировая неспекулятивная валюта и основа мировой реальной экономики (№48)

- Большой российский Кавказ (№24)

- Проектное государство (№26)

- Новый Дальний Восток (№20)

- 300 миллионов русских к XXII веку (№19)

- Дом - каждой молодой семье (№18)

- Космодром Восточный — ведущий космодром мира (№30)

- Сельское развитие (№23)

- Ядерная доктрина России (№40)

- Русская Арктика (№32)

- Русский язык как язык мирового развития (№36)

- Миропорядок справедливости и развития (№46)

- Мировая держава (№35)

- Тысяча новых городов для России (№1)

- Спасти Москву! (№6)

- Новый Средний Восток (№12)

- Новая большая страна (№2)

- Новая столица России на Дальнем Востоке (№3)

- Четырехдетная семья - национальный приоритет для России (№5)

- Вводить 1 кв. м. жилья в год на каждого жителя России (№8)